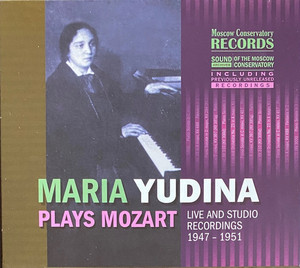

Музыка и песни Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Артикул: CDVP 3592566

EAN: SMCCD0242

Состав: 2 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Лейбл: МГК им.П.И.Чайковского

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Kozoloupova Maria, violin / Козолупова Мария, скрипка

Дирижеры: Gauk Alexander / Гаук Александр

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Kozoloupova Maria, violin / Козолупова Мария, скрипка

Дирижеры: Gauk Alexander / Гаук Александр

Жанры: Classical

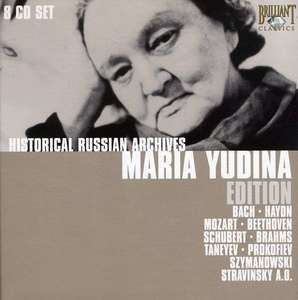

Артикул: CDVP 020523

EAN: 5029365890922

Состав: 8 CDs

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 26-01-2009

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Druzhinin Fedor, viola / Дружинин Федор, альт Drozdova Marina, piano / Дроздова Марина, фортепиано Kozoloupova Maria, violin / Козолупова Мария, скрипка

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Druzhinin Fedor, viola / Дружинин Федор, альт Drozdova Marina, piano / Дроздова Марина, фортепиано Kozoloupova Maria, violin / Козолупова Мария, скрипка Shakhovskaja Natalia, cello / Шаховская Наталья, виолончель Evgrafov Lev, cello / Евграфов Лев, виолончель

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян Mozart, Wolfgang Amadeus (Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus) / Моцарт Вольфганг Амадей (Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил) Schubert, Franz Peter / Шуберт Франц Петер Prokofiev, Sergei / Прокофьев Сергей Brahms, Johannes / Брамс Иоганнес Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц) Haydn, Franz Joseph / Гайдн Йозеф Shaporin, Yury / Шапорин Юрий Stravinsky, Igor / Стравинский Игорь Debussy, Achille-Claude / Дебюсси Ашиль-Клод Hindemith, Paul / Хиндемит Пауль Honnegger, Arthur / Онеггер Артюр Mussorgsky, Modest / Мусоргский Модест Martinů, Bohuslav / Мартину Богуслав Taneyev, Sergey / Танеев Сергей Szymanowski (Korwin-Szymanowski), Karol Maciej / Шимановский (Корвин-Шимановский) Кароль Мацей Jolivet, André / Жоливе Андре Lutoslawski, Witold / Лютославский Витольд

Дирижеры: Rozhdestvensky Gennady / Рождественский Геннадий

Оркестры/Хоры: Beethoven String Quartet / Госудфрственный струнный квартет имени Бетховена

Жанры: Klavier- und Cembalomusik Камерная и инструментальная музыка Концерт Фортепьяно соло

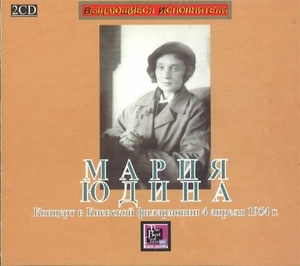

Артикул: CDVP 023682

EAN: 4607123630099

Состав: 2 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2009

Лейбл: Аквариус / Aquarius

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян Mozart, Wolfgang Amadeus (Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus) / Моцарт Вольфганг Амадей (Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил)

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян Mozart, Wolfgang Amadeus (Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus) / Моцарт Вольфганг Амадей (Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил) Schubert, Franz Peter / Шуберт Франц Петер Prokofiev, Sergei / Прокофьев Сергей Borodin, Alexander / Бородин Александр Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц) Mussorgsky, Modest / Мусоргский Модест

Жанры: Фортепьяно соло

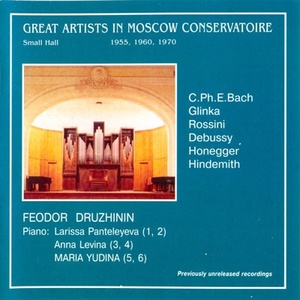

Артикул: CDVP 096423

EAN: smccd0036

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2011

Лейбл: МГК им.П.И.Чайковского

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Panteleyeva Larisa, piano / Пантелеева Лариса, фортепиано Druzhinin Fedor, viola / Дружинин Федор, альт Levina Anna, piano / Левина Анна, фортепиано

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Panteleyeva Larisa, piano / Пантелеева Лариса, фортепиано Druzhinin Fedor, viola / Дружинин Федор, альт Levina Anna, piano / Левина Анна, фортепиано

Композиторы: Bach, Carl Philipp Emmanuel / Бах Карл Филипп Эмануэль Glinka, Mikhail / Глинка Михаил Rossini, Gioachino Antonio / Россини Джоаккино Антонио Debussy, Achille-Claude / Дебюсси Ашиль-Клод Hindemith, Paul / Хиндемит Пауль Honnegger, Arthur / Онеггер Артюр

1950-е и 1960-е годы были временем небывалого расцвета исполнительского искусства. Искусство многих замечательных музыкантов той поры ныне стало достоянием истории, стало легендой. Редкие документальные фонограммы с записями их концертов сохранены в фонде Московской государственной консерватории. Они запечатлели часть славной истории самой консерватории и, одновременно, являются значительной общенациональной культурной ценностью. Качество этих фонограмм различно. Иногда для записи вынужденно использовалась недоброкачественная магнитная лента, иногда все технические средства не соответствовали высокому художественному уровню концерта. Но несмотря на значительные, иногда неисправимые дефекты, они сохранили до наших дней искусство выдающихся музыкантов прошедших лет, «остановили» неповторимое мгновение. Ныне, после необходимой восстановительной работы, некоторые из этих фонограмм составили основу серии компакт-дисков, подготовленных студией Московской консерватории.

В 1978 году в статье, посвященной Гилельсу, вспоминая исполнение пианистом в Москве Пятого концерта Бетховена с Нью-йоркским филармоническим оркестром (дирижировал Эрих Лайнсдорф), Григорий Коган писал: «…Главное было не в деталях, а в общем впечатлении от всего концерта в целом, интерпретированного на редкость мудро, зрело, я бы сказал – конгениально авторскому замыслу. Что же нового внес Гилельс в трактовку этого произведения, что он придумал тут такого необычного, небывалого? А ничего, ничего не «придумал». Мудрость его исполнения состояла… в том, что он ни капли не мудрствовал, играл удивительно просто, я бы сказал, просто делал точно все, что нужно. Простота и точность были главные «секреты» его исполнения». Григорий Коган, пожалуй, наиболее полно выразил понимание феномена гилельсовского искусства, причем, во фразах, точных, как формулы. В той же статье он пишет: «Гилельс достиг… таких высот, такой гармонии между замыслом и его осуществлением, такого совершенства пианистического воплощения, подобных которым трудно встретить… Гилельс… если не во всех, то во многих отношениях… вряд ли имеет себе равных среди пианистов мира». Говоря об исключительных качествах артиста, Коган с присущей ему проницательностью, на первое место ставит «поразительную гармонию (разрядка Г. Когана) между мастерством и вдохновением, умение «взнуздывать» последнее, держать его всегда во власти». И если вспомнить начало пути Гилельса на концертной эстраде, то мы увидим, какой подвиг совершил этот избранник искусства.

Эмиль Гилельс родился в Одессе 6 октября (по юлианскому календарю) 1916 года. Первый педагог (с шести лет) – Яков Ткач, ученик известного французского мэтра Рауля Пюньо. Ткачу принадлежат пророческие слова о том, что в будущем Гилельс станет «пианистом мирового масштаба». 11 июня 1929 года Гилельс играл свой первый открытый концерт. В программе сонаты Скарлатти и Восьмая соната Бетховена, несколько этюдов и вальсов Шопена, пьесы Шумана, Мендельсона, Листа. Уже в первой рецензии отмечалось, что «в передаче исполняемой музыки ничего случайного, небрежного и очень немного наивного. Все четко, выдержанно и продуманно». В 1930 году Гилельс определяется в Одесскую консерваторию в класс профессора Берты Михайловны Рейнгбальд. По словам Гилельса, она была «человек большой культуры… всесторонне образованный, глубоко познавший явления искусства и науки», «не только превосходный учитель музыки, но и воспитатель человека…» В 1932 году в Одессе побывали два крупных пианиста – Александр Боровский и Артур Рубинштейн. Вот их отзывы: «Совершенно потрясен совершенством игры на рояле Эмиля Гилельса. Александр Боровский». Рубинштейн: «После первых же тактов «Аппассионаты» я почувствовал, что передо мной щедро одаренный талант... Я расцеловал его в обе щеки и спросил об имени: Эмиль Гилельс. Это имя я записал». 1933 год, Москва, Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. На конкурсе Гилельс производит фурор. «Потрясение» и «ошеломление» – вот два самых ходовых слова, которыми характеризуют первое появление Гилельса в Москве свидетели его триумфа. Любопытно, что его восприняли, как «чистого виртуоза», прежде всего впечатлились его фундаментальной техникой. Между тем коллега и друг Гилельса, замечательный пианист Яков Флиер свидетельствует: «Я абсолютно убежден, что уже в шестнадцать лет Гилельс был пианистом мирового класса… Насколько же глухи и недальновидны оказались некоторые критики и биографы Гилельса, воспринявшие его только как фантастического виртуоза, «просмотревшие» (а вернее, «прослушавшие») в нем еще и потрясающего музыканта… Искусство Гилельса уже в молодости являло собою редчайший сплав художественного интеллекта, творческого воображения, природного пианизма, отличного чувства формы и стиля. Словом, всего, чем обладают музыканты, добившиеся высочайших вершин в искусстве». С 1935 по 1938 год Гилельс совершенствуется в Школе высшего мастерства при Московской консерватории у Генриха Нейгауза. На вопрос об «ученичестве» Гилельса, который неизбежно возникает у тех, кто вникает в его искусство, лучше всего ответил тот же Яков Флиер. «Меня спросят, – пишет Флиер, – а что же учители? Да, учители всегда играют не последнюю роль в формировании музыканта. Ткач, Рейнгбальд, Нейгауз – каждый из них влиял, воздействовал на формирование молодого Гилельса. … Я хочу сказать, как жадно впитывал Гилельс все лучшее, что давала музыкальная культура 30-х годов. Он неоднократно играл моему учителю Константину Игумнову, которого вспоминал с благодарностью, играл Сергею Прокофьеву и Самуилу Фейнбергу. Ценнейшие советы он получил от гастролировавших у нас Альфреда Корто, Артура Рубинштейна, Отто Клемперера». Флиер подчеркивает далее то обстоятельство, что Гилельс, аккумулируя все, что могли дать крупнейшие авторитеты мира искусств, сохранил свою неповторимую индивидуальность. Это верно. Но, развивая Флиера, дополним, что именно тогда Гилельс выдержал с честью искушение славой, не пошел по пути легкого и шумного успеха, сгубившего не одно крупное исполнительское дарование. В 1936 году на конкурсе в Вене Гилельс получает вторую премию (победитель Яков Флиер), но через два года в Брюсселе становится победителем крупнейшего соревнования молодых пианистов. Об уровне брюссельского конкурса говорит тот факт, что Артуро Бенедетти Микеланджели занял лишь седьмое место, Яков Флиер был третьим, Моник де ла Брюшольри – десятой! В составе жюри были Робер Казадезюс и Эмиль фон Зауэр, Вальтер Гизекинг и Артур Рубинштейн. СССР представлял Самуил Фейнберг. После войны (а во время войны Гилельс напряженно работал и концертировал, как в тыловых городах, так и на фронте, и в блокадном Ленинграде) он все более утрачивал реноме «виртуоза», но зато его стали воспринимать «серьезнее». Вскоре его искусство обретает признание в европейских странах, а затем в Америке. Напряженная концертная деятельность Гилельса не прерывалась до самой его кончины. Анализ его репертуара, обзор творческих контактов крайне интересны и поучительны, но отметим лишь некоторые их пункты. Цикл всех пяти бетховенских концертов Гилельс исполнял не только с присущим ему совершенством («оптимум»), но и так часто, как никто из пианистов в истории, кроме, возможно, лишь Артура Шнабеля. Трижды записывал все пять концертов в студиях. Он исполнял цикл с Куртом Зандерлингом и Нээме Ярви, с сэром Эдриеном Боултом и Альфредом Валленстайном, с Джорджем Сэллом и Вольфгангом Заваллишем, с Куртом Мазуром и Лорином Маазелем. На родине наиболее частыми партнерами среди дирижеров были Кирилл Кондрашин и Евгений Светланов. Из творческих контактов с зарубежными дирижерами выделим записи двух концертов Брамса с Ойгеном Йохумом, всех концертов Чайковского с Лорином Маазелем, продуктивным обещал быть и ансамбль с Риккардо Мути, с которым Гилельс неоднократно концертировал в последние годы жизни. Гилельс много играл в ансамблях. Его партнерами были участники квартета имени Бетховена и Амадеус-квартета, в трио он играл с Леонидом Коганом и Мстиславом Ростроповичем, в сонатном дуэте с сестрой, великолепной скрипачкой Елизаветой Гилельс, с ее супругом Леонидом Коганом, играл и с замечательными московскими музыкантами флейтистом Александром Корнеевым и валторнистом Яковом Шапиро. Ансамбль с дочерью, пианисткой Еленой Гилельс, сохранен в великолепных записях Двойного концерта Моцарта (дирижер Карл Бём) и произведений Шуберта. Отметим, что все эти ансамбли имели и высокие художественные достижения и в то же время короткую жизнь. Даже превосходный дуэт с пианистом Яковом Заком действовал в 1940-х – 50-х годах эпизодически. В концертных программах Гилельса отметим одну особенность: довольно часто пианист включал наравне с «серьезными» произведениями пьесы, имеющие репутацию «виртуозных», т.е., читай, поверхностных. Записи концертов Гилельса позволяют услышать, как великий артист выявляет в «пустой» музыке тот содержательный слой, который оставался невостребованным ни исполнителями, ни слушателями, отдававшими в этих пьесах дань их эффектной поверхности. Из числа сугубо пианистических достоинств Гилельса обратим внимание на его уникальную способность интонировать каждую мелкую ноту в технически сложных пассажах в быстрых темпах, даже в мелизмах, тогда как большинство весьма «оснащенных» мануальной техникой виртуозов обходятся в таковых случаях подобием рамплиссажа. Это качество присуще было (в истории пианизма) братьям Антону и Николаю Рубинштейнам, Сергею Рахманинову, Иосифу Гофману. О творческих контактах с великими композиторами-современниками: одна из труднейших, «проблемнейших» сонат Сергея Прокофьева – Восьмая – впервые была исполнена Эмилем Гилельсом в Москве 30 декабря военного 1944 года. Весть о его смерти (14 октября 1985 года) была неожиданной. Осталось навсегда ощущение, что его жизненный путь, столь прямой и трудный, не был пройден до конца. И потому, что не были реализованы некоторые его творческие планы (запись всех, именно всех, а не только тридцати двух сонат Бетховена, например). И потому, что невозможно было исчерпать полностью ту меру любви, что жила в нем, в его музыке, и меру любви слушателей к нему, к его искусству, строгому и мужественному, щедрому и величественному. Великий артист и человек – Эмиль Гилельс был одним из последних классиков фортепиано.

На этом диске представлены редчайшие фонограммы, сохранившиеся случайно. На них фрагменты концертных программ Эмиля Гилельса конца 1940 – начала 1950 годов. Точные даты большинства этих концертов ныне утрачены. Когда-то они были записаны полностью, но из-за низкого технического качества были уничтожены. Некоторые пьесы никогда более не записывались в исполнении Эмиля Гилельса, эти записи единственны в его звуковом наследии: Первая партита Баха, Ноктюрн, Экспромт и Этюды Шопена, Багатель Бетховена, Токката Прокофьева. Несмотря на многочисленные дефекты, они являются замечательным звуковым документом, уникальным свидетельством искусства одного из величайших пианистов уходящего столетия.

Исполнители: Эмиль Гилельс, фортепиано

Композиторы: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) Фредерик Шопен (1810-1849) Доменико Скарлатти (1685-1757) Людвин ван Бетховен (1770-1827) Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847) Сергей Прокофьев (1891-1953)

Артикул: CDVP 3134366

EAN: 4603141002436

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2016

Лейбл: Vista Vera

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 3249798

EAN: CDVP3249798

Состав: 25 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2016

Лейбл: МГК им.П.И.Чайковского

Исполнители: Oistrakh David, violin / Ойстрах Давид, скрипка Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Rostropovich Mstislav, cello / Ростропович Мстислав, виолончель Knushevitsky Sviatoslav, cello / Кнушевицкий Святослав, виолончель

Исполнители: Oistrakh David, violin / Ойстрах Давид, скрипка Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Rostropovich Mstislav, cello / Ростропович Мстислав, виолончель Knushevitsky Sviatoslav, cello / Кнушевицкий Святослав, виолончель Gilels Emil, piano / Гилельс Эмиль, фортепиано Dolukhanova Zara, mezzo / Долуханова Зара, меццо Dedukhin Alexander, piano / Дедюхин Александр, фортепиано Richter Svyatoslav, piano / Рихтер Святослав, фортепиано Panteleyeva Larisa, piano / Пантелеева Лариса, фортепиано Druzhinin Fedor, viola / Дружинин Федор, альт Sofronitsky Vladimir, piano / Софроницкий Владимир, фортепиано Oborin Lev, piano / Оборин Лев, фортепиано Goldenveyzer Alexander, piano / Гольденвейзер Александр, фортепиано Menuhin Yehudi, violin / Менухин Иегуди, скрипка Menuhin Hephzibah, piano / Менухина Хевсиба, фортепиано Kogan Leonid, violin / Коган Леонид, скрипка Fournier Pierre, cello / Фурнье Пьер, виолончель Stern Isaac, violin / Стерн Исаак, скрипка Ginsburg Grigory, piano / Гинзбург Григорий, фортепиано Feinberg Samuil, piano / Фейнберг Самуил, фортепиано Levina Anna, piano / Левина Анна, фортепиано Schreibman Vladimir, piano / Шрейбман Владимир, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян Bach, Carl Philipp Emmanuel / Бах Карл Филипп Эмануэль Glinka, Mikhail / Глинка Михаил Mozart, Wolfgang Amadeus (Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus) / Моцарт Вольфганг Амадей (Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил) Prokofiev, Sergei / Прокофьев Сергей Scriabin, Alexander / Скрябин Александр Chopin, Frédéric François / Шопен Фридерик Франсуа Vivaldi, Antonio Lucio / Вивальди Антонио Лучо Rachmaninov, Sergei / Рахманинов Сергей Mendelssohn-Bartholdy, Jakob Ludwig Felix / Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс Shostakovich, Dmitri / Шостакович Дмитрий Brahms, Johannes / Брамс Иоганнес Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц) Reger, Max / Регер Макс Strauss, Richard / Штраус Рихард Schumann, Robert / Шуман Роберт Haydn, Franz Joseph / Гайдн Йозеф Paganini, Nicolò / Паганини Николо Boccherini, Luigi / Боккерини Луиджи Scarlatti, Domenico / Скарлатти Доменико Fauré, Gabriel Urbain / Форе Габриель Юрбен Rossini, Gioachino Antonio / Россини Джоаккино Антонио Bizet, Georges / Бизе Жорж Falla (y Matheu), Manuel María de los Dolores / Фалья (и Матеу), Мануэль Мария де лос Долорес Debussy, Achille-Claude / Дебюсси Ашиль-Клод Hindemith, Paul / Хиндемит Пауль Honnegger, Arthur / Онеггер Артюр Gershwin, George / Гершвин Джорж Berlioz, Louis-Hector / Берлиоз Луи-Эктор Chausson, Ernest / Шоссон Эрнест Roussel, Albert Charles Paul Marie / Руссель Альбер Шарль Поль Мари Kodály, Zoltán / Кодай Зольтан Leclair, Jean Marie / Леклер Жан-Мари Lyadov, Anatoly / Лядов Анатолий Scarlatti, Alessandro / Скарлатти Алессандро Milhaud, Darius / Мийо Дариюс Vieuxtemps, Henry / Вьётан Анри Holst, Gustav Theodore / Холст Густав Теодор Alexandrov, Anatoly / Александров Анатолий Feinberg, Samuil / Фейнберг Самуил Conti, Francesco Bartolomeo / Конти Франческо Бартоломео

Дирижеры: Svetlanov Evgeny / Светланов Евгений Barshai Rudolf / Баршай Рудольф Kondrashin Kirill / Кондрашин Кирилл Anosov Nikolai / Аносов Николай Maazel Lorin / Маазель Лорин Boult Adrian / Боулт Адриан Stokowski Leopold / Стоковский Леопольд Ormandy Eugene / Орманди Юджин Sargent Malcolm / Сарджент Малкольм Cluytens André / Клюитанс Андрэ Sanderling Kurt / Зандерлинг Курт Shaw Robert / Шоу Роберт Silantiev Yury / Силантьев Юрий Terian Mikhail / Териян Михаил

Оркестры/Хоры: USSR State Symphony Orchestra / Russian State Academy Symphonic Orchestra / Государственный академический симфонический оркестр СССР / Российский государственный академический симфонический оркестр Academic Symphony Orchestra of Moscow State Philharmonic / Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии Moscow Chamber Orchestra / Московский камерный оркестр Borodin Quartet / Квартет имени Бородина London Philharmonic Orchestra (LPO) / Лондонский филармонический оркестр Philadelphia Orchestra / Филадельфийский оркестр Orchestre National de France / Национальный оркестр Франции Moscow Conservatoire Grand Hall Symphony Orchestra / Симфонический оркестр Большого зала Московской консерватории

Жанры: Концерт Симфоническая музыка

Артикул: CDVP 3359193

EAN: SMC CD 0001-0002

Состав: 2 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-1999

Лейбл: МГК им.П.И.Чайковского

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Flier Yakov, piano / Флиер Яков, фртепиано Nikolaeva Tatiana, piano / Николаева Татьяна, фортепиано Richter Svyatoslav, piano / Рихтер Святослав, фортепиано

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Flier Yakov, piano / Флиер Яков, фртепиано Nikolaeva Tatiana, piano / Николаева Татьяна, фортепиано Richter Svyatoslav, piano / Рихтер Святослав, фортепиано Neigauz Heinrikh, piano / Нейгауз Генрих, фортепиано Feinberg Samuil, piano / Фейнберг Самуил, фортепиано

Композиторы: Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян

Жанры: Classic

Если это так, то музыка Баха, как никакая другая, символизирует такую возвышенную независимость от конкретных места и времени. Впрочем, как можно судить по представленным здесь записям «Хорошо темперированного клавира», «место» – а именно Москва середины XX века – всё же даёт о себе знать. Но только совсем в другом смысле. Слушатель имеет редкую возможность познакомиться с московской фортепианной школой в лице её

самых ярких представителей. Особенно интересно то, что это знакомство осуществляется на материале достаточно (как иногда поспешно считают) «не показательном» для традиций русской пианистической школы. Её наиболее общие характерные черты принято формулировать так: культивирование «поющего» фортепиано, преобладание мелодической линии во всем богатстве её интонационной нюансировки, подчёркнутое внимание к колористической расцветке звука, наконец – идея выразительного исполнения, в котором личностно-психологическое начало преобладает над конструктивно-формальным. Не случайно русскую фортепианную школу часто называют «романтической». Упомянутые черты в тех или иных пропорциях, конечно, присут ствуют и в данных интерпретациях.

Тем не менее, слушая Баха, можно убедиться, что русское фортепиан ное искусство никак не ограничивается только что перечисленными стилевыми клише. И здесь надо вспомнить о ещё одном «правиле» этой школы: исполнение тогда является художественным, когда в нём присутствует золотой синтезобъективного исторического пиетета перед стилем произведения и субъективного – «соавторского» – чувствования исполнителем этого стиля. Насколько такой синтез достигается каждым интерпретатором прелюдий и фуг, звучащих на нашем диске, судить слушателю. Но показательно, что индивидуальные манеры понимания и трактовки баховского наследия настолько порой отличаются друг от друга, что заставляют по-новому поставить вопрос как о самой школе, так и о её «обязательных» принципах. Во всяком случае, опыт русских пианистов весьма поучителен и интересен.

Исторически сложилось так, что записи «Хорошо темперированного клавира» в исполнении большинства музыкантов, представленных на CD, практически не известны широкому кругу профессионалов ни в России, ни тем более за её пределами. Что касается зарубежного слушателя, это было связано прежде всего с труднодоступностью многого и многого из того, что скрывалось за занавесом советского «закрытого» общества, в котором – тем не менее – происходили события яркие и по-своему исключительные.

Конечно, эта «закрытость» наложила свой отпечаток и на творческие процессы, которые, несмотря ни на что, имели свою внутреннюю эволюцию: оказавшись вне общемирового творческого контекста, эта эволюция отмечена каким-то особым своеобразием и неповторимостью. Сегодня, когда мы восстанавливаем разорванные связи, можно утверждать, что искусство интерпретации баховского наследия советскими пианистами занимает достойное место в мировой клавирной бахиане, пополняя список таких имён, как Ванда Ландовска, Эдвин Фишер, Вильгельм Кемпф, Фридрих Гульда, Гленн Гулд...

Генрих Густавович НЕЙГАУЗ (1883 – 1964) по праву относится к «классикам» московской пианистической школы. Его исполнительская концепция нашла отражение не только в концертной и педагогической деятельности (в последней он был одним из непререкаемых авторитетов), но и в литературных трудах, не теряющих актуальности в наши дни. Один из главных эстетических принципов Нейгауза – фортепиано, способное «петь» подобночеловеческому голосу – прослеживается во всех его интерпретациях, будь то музыка Баха, Бетховена, Шопена или Скрябина. Потому

его исполнения вызывают чувствонеподдельной естественности.

Абсолютная связность произнесения, гибкие «дышащие» фразы, плавность мелодических голосов, в которых интонирование играет первостепенно важную роль – вот слагаемые этой естественности, этого сегодня уже ностальгического образа «поющего» фортепиано.

Самуил Евгеньевич ФЕЙНБЕРГ (1890 – 1962) помимо исполнительской деятельности работал в области композиции и фортепианной педагогики. Его перу принадлежат многочисленные статьи по теории и практике исполнительского искусства. Фейнберг критически относился к так называемому «стилизаторству», отдавая предпочтение более строгому и объективному понятию «стиля», и не принимал каких-либо проявлений «формализма» (к «формалистам» он, в частности, причислял Ф. Бузони). Это определяло его собственную исполнительскую манеру, в которой неизменно присутствовали чувство меры, точность выразительных средств при подчёркнутом внимании к деталям. Его интерпретации присуща чуткость к стилевому историзму в сочетании с индивидуальным – скорее камерным, чем масштабным – по-своему изысканным вкусом. К каким бы стилям ни обращался Фейнберг, его игра была отмечена замечательной культурой звука и сдержанностью чувств.

Мария Вениаминовна ЮДИНА (1899 – 1970) принадлежит к числу художников-нонконформистов. Её исполнительская манера, как и философско-эстетические взгляды на природу творчества в целом, часто шли наперекор устоявшимся традициям, что провоцировало в академической музыкальной среде острую реакцию неприятия её искусства. В отличие от многих своих современников, Юдина критически относилась к «романтической» трактовке фортепиано, что отражалось и на её репертуарных вкусах: она практически не исполняла Шопена и Листа, зато играла множество сочинений композиторов XX века. Музыка Баха, перед которой Юдина преклонялась всю свою жизнь, занимает в её наследии особое место. Моментально узнаваемый почерк Юдиной (предельно рельефная артикуляция, экспрессия повествовательного процесса, патетическая масштабность её «речи») наполняет прелюдии и фуги субъективным и властным характером, где аскетизм и смысловая наполненность мысли образуют нерасторжимое художественное целое.

Яков Владимирович ФЛИЕР (1912 – 1977), представляя следующее поколение советских пианистов, достойно продолжал и развивал принципы своих предшественников. Основу репертуара Флиера составляли сочинения романтиков, где с наибольшей полнотой раскрывались черты его артистизма: яркая темпераментность, лиризм, виртуозный размах. В классическом репертуаре (о чём свидетельствует и исполнение прелюдии и фуги на нашем диске) Флиер оставался «романтиком», владеющим всеми тонкостями камерного, удивительно податливого фортепиано.

Татьяна Петровна НИКОЛАЕВА (1924 – 1993), являясь, как и Флиер, профессором Московской консерватории, а также автором симфонических, камерных и фортепианных сочинений, вела интенсивную концертную деятельность. Широта репертуара, включавшего в себя практически все эпохи от Скарлатти до Шостаковича, свидетельствовала о незаурядных артистических возможностях пианистки. Искусство Николаевой отличается определённостью художественного замысла и отчетливостью его воплощения. В интерпретациях Николаевой объективная манера подачи материала

сочетается с выразительной характерной прорисовкой музыкальных образов. В 1950 году на Международном конкурсе в Лейпциге, посвящённом творчеству Баха, Николаева была удостоена Первой премии.

Святослав Теофилович РИХТЕР (1915 – 1997) в молодые годы учился у Нейгауза, но это скорее формальный признак преемственности (в чём признавался и сам прославленный профессор Московской консерватории). Рихтер своим искусством олицетворяет высшее достижение музыкально-исполнительского творчества XX века. Его интерпретация «Хорошо темперированного клавира» по мнению мировой критики является одной из вершин пианистической культуры современности. Совершенная ясность, лаконизм, благородство, «нейтральность» – таковы слагаемые рихтеровской формулы выразительных средств. При этом его прочтения обладают величайшей катарсической силой воздействия. В таком своём качестве искусство Рихтера по сути уже выходит за пределы школ, направлений, тенденций. Рихтеровские исполнения – это абсолют, где личностное и объективно данное начала едины, где исторически конкретное понятие «стиля» исчезает за универсальной категорией «духа».

Артикул: CDVP 3585876

EAN: SMCCD0235

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 23-11-2010

Лейбл: МГК им.П.И.Чайковского

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Азархин Родион, контрабас / Азархин Родион, контрабас Druzhinin Fedor, viola / Дружинин Федор, альт Khersonsky Grygory, trombone / Херсонский Григорий, тромбон

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Азархин Родион, контрабас / Азархин Родион, контрабас Druzhinin Fedor, viola / Дружинин Федор, альт Khersonsky Grygory, trombone / Херсонский Григорий, тромбон Buyanovsky Vitaly, horn / Буяновский Виталий, валторна Zaldel Naum, flute / Zaldel Naum, flute

Композиторы: Hindemith, Paul / Хиндемит Пауль

Жанры: Classical

Артикул: CDVP 3591562

EAN: smccd0241

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Лейбл: МГК им.П.И.Чайковского

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Schumann, Robert / Шуман Роберт

Артикул: CDVP 3609423

EAN: 4600317125906

Состав: 10 CDs

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 29-11-2019

Лейбл: Melodiya

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

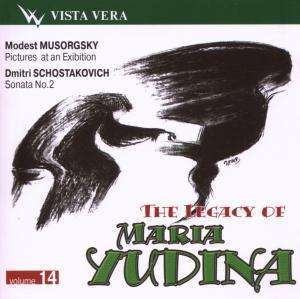

Артикул: CDVP 1713536

EAN: 4600317200177

Состав: LP

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 25-03-2014

Лейбл: Melodiya

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Mussorgsky, Modest / Мусоргский Модест

Жанры: Klavier- und Cembalomusik

- Фортепиано: Мария Юдина

- Генрих Нейгауз назвал Марию Юдину (1899-1970) "пианистическим гением", не "выдающимся" или "талантливым", а просто "гениальным"

- На данной записи Юдина играет "Картинки с выставки" Мусоргского и подчеркивает этим хвалебные высказывания своих коллег и поклонников

- Тематика: Фортепиано Поздний романтизм

Артикул: CDVP 2874581

EAN: 4603141002566

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2015

Лейбл: Vista Vera

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Snegiryov Valentin, percussion / Снегирёв Валентин, ударные Derevianko Victor, piano / Деревянко Виктор, фортепиано Nikulin Ruslan, percussion / Никулин Руслан, ударные

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Snegiryov Valentin, percussion / Снегирёв Валентин, ударные Derevianko Victor, piano / Деревянко Виктор, фортепиано Nikulin Ruslan, percussion / Никулин Руслан, ударные

Композиторы: Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян Bartók, Béla Viktor János / Барток Бела Виктор Янош Shaporin, Yury / Шапорин Юрий Martinů, Bohuslav / Мартину Богуслав Serocki, Kazimierz / Сероцкий Казимеж

Жанры: Камерная и инструментальная музыка Концерт Фортепьянные дуэты / Ансамбли для нескольких пианистов Фортепьяно соло

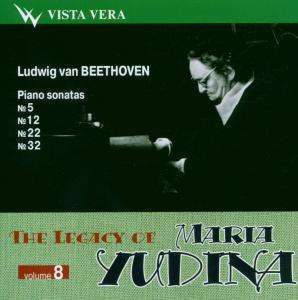

Артикул: CDVP 020376

EAN: 4603141000692

Состав: CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 13-11-2006

Лейбл: Vista Vera

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван

Артикул: CDVP 020383

EAN: 0463141000757

Состав: CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 13-03-2007

Лейбл: Vista Vera

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван

Дирижеры: Sanderling Kurt / Зандерлинг Курт Rakhlin Natan / Рахлин Натан

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван

Дирижеры: Sanderling Kurt / Зандерлинг Курт Rakhlin Natan / Рахлин Натан

Жанры: Концерт

Артикул: CDVP 020384

EAN: 4603141000807

Состав: CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 05-10-2006

Лейбл: Vista Vera

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван

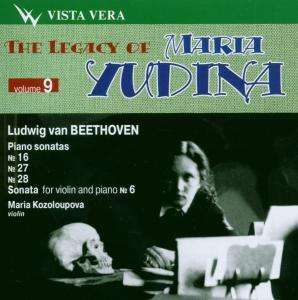

Артикул: CDVP 020385

EAN: 4603141000814

Состав: CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 05-10-2006

Лейбл: Vva Films

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Kozoloupova Maria, violin / Козолупова Мария, скрипка

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван

Жанры: Klavier- und Cembalomusik Камерная и инструментальная музыка Фортепьяно соло

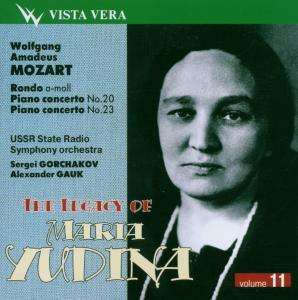

Артикул: CDVP 020387

EAN: 4603141000876

Состав: CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 13-11-2006

Лейбл: Vva Films

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Дирижеры: Gauk Alexander / Гаук Александр Gorchakov Sergei / Горчаков Сергей

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Дирижеры: Gauk Alexander / Гаук Александр Gorchakov Sergei / Горчаков Сергей

Артикул: CDVP 020391

EAN: 4603141001095

Состав: CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 15-05-2007

Лейбл: Vista Vera

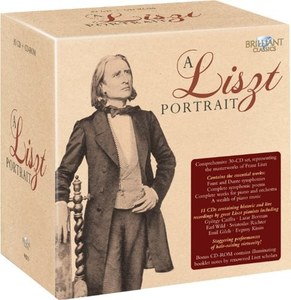

Артикул: CDVP 147255

EAN: 5028421942155

Состав: 30 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2011

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Gilels Emil, piano / Гилельс Эмиль, фортепиано Richter Svyatoslav, piano / Рихтер Святослав, фортепиано Kissin Evgeny, piano / Кисин Евгений, фортепиано

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано Gilels Emil, piano / Гилельс Эмиль, фортепиано Richter Svyatoslav, piano / Рихтер Святослав, фортепиано Kissin Evgeny, piano / Кисин Евгений, фортепиано Sofronitsky Vladimir, piano / Софроницкий Владимир, фортепиано Berman Lazar, piano / Берман Лазарь, фортепиано Brendel Alfred, piano / Брендель Альфред, фортепиано Lortie Louis, piano / Лорти Луи, фортепиано Pizarro Artur, piano / Пицарро Артур, фортепиано Wild Earl, piano / Уайлд Эрл, фортепиано Kaiser Hans Jürgen, organ / Кайзер Ханс Юрген, орган Freire Nelson (José), piano / Фрейре Нельсон (Хосе), фортепиано Mayer Steven, piano / Мейер Стивен, фортепиано Cziffra György, piano / Циффра Дьёрдь, фортепиано Ovchinnikov Vladimir, piano / Овчинников Владимир, фортепиано Sun Yingdi, piano / Сун Юнгди, фортепиано Campanella Michele, piano / Кампанелла Микеле, фортепиано

Композиторы: Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц)

Дирижеры: Joó Arpád / Йоо Арпад Haenchen Hartmut / Хенхен Хартмут Plasson Michel / Плассон Мишель Ferencsik János / Ференчик Янош Pehlivanian George / Пеливанян Георг

Оркестры/Хоры: Magyar Állami Hangversenyzenekar (Hungarian State Symphony Orchestra) / Венгерский государственный симфонический оркестр Nederlands Philharmonisch Orkest (Netherlands Philharmonic Orchestra) / Нидерландский филармонический оркестр Netherlands Philharmonic Chorus / Хор Нидерландской филармонии Residentie Orkest den Haag / Резиденц-оркестр (Гаагский филармоническй оркестр) A Magyar Rádió és Televízió Énekkara (Hungarian Radio and Television Chorus) / Хор Венгерского радио и телевидения Dresdner Philharmoniker (Dresden Philharmonic) / Дрезденский филармонический оркестр

Жанры: Духовная музыка (Страсти, Мессы, Реквиемы и т.д.) Концерт Орган соло Оркестровые произведения Произведения для солиста с оркестром Симфоническая музыка Фортепьяно соло

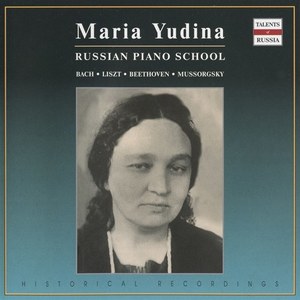

Артикул: CDVP 147701

EAN: 4600383162980

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-1999

Лейбл: Russian Compact Disc

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц)

Исполнители: Yudina Maria, piano / Юдина Мария, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц) Mussorgsky, Modest / Мусоргский Модест

| Composer(s) | Bach, Johann Sebastian • Beethoven, Ludwig van • Liszt, Franz • Mussorgsky, Modest Petrovich |

| Artist(s) | Yudina, Maria, piano |

| Period(s) | Baroque (1600-1750) • Classical (1750-1830) • Romantic |

| Genre | Classical Music |

| Category | Instrumental |

| Label | Russian Compact Disc |