Oboenkonzerte

Артикул: CDVP 4031395

EAN: 5028421900148

Состав: 1 LP

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 15-03-2024

Лейбл: Brilliant classics

Жанры: Oboenkonzerte

Артикул: CDVP 4022218

EAN: 5028421970097

Состав: CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 12-01-2024

Лейбл: Brilliant classics

Жанры: Oboenkonzerte

Артикул: CDVP 3785406

EAN: 0028948617258

Состав: 2 CDs

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 12-11-2021

Лейбл: DGG

Исполнители: /

Жанры: Oboenkonzerte

Артикул: CDVP 316535

EAN: 4607062130377

Состав: Super Audio CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 21-04-2010

Лейбл: Caro Mitis

Жанры: Oboenkonzerte

Артикул: CDVP 142143

EAN: 5028421924496

Состав: 2 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 08-11-2004

Лейбл: Brilliant Classics

Жанры: Oboenkonzerte

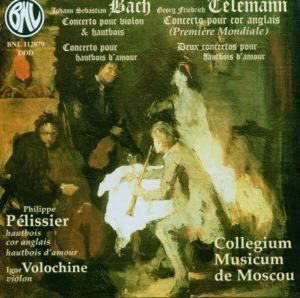

Артикул: CDVP 141888

EAN: 3491421128799

Состав: CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 07-02-2005

Лейбл: BNL

Жанры: Oboenkonzerte

Артикул: CDVP 096599

EAN: 0827949012969

Состав: Super Audio CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-04-2004

Лейбл: Pentatone Music

Исполнители: Nicolet Aurèle, flute / Николе Орель, флейта Holliger Heinz, oboe / Холлигер Хайнц, гобой

Композиторы: Vivaldi, Antonio Lucio / Вивальди Антонио Лучо Bellini, Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco / Беллини Винченцо Сальваторе Кармело Франческо

Исполнители: Nicolet Aurèle, flute / Николе Орель, флейта Holliger Heinz, oboe / Холлигер Хайнц, гобой

Композиторы: Vivaldi, Antonio Lucio / Вивальди Антонио Лучо Bellini, Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco / Беллини Винченцо Сальваторе Кармело Франческо Moscheles, Ignaz / Мошелес Игнац Rietz, Julius / Ритц (Август Вильгельм) Юлиус Molique, Wilhelm Bernhard / Молик Вильгельм Бернхард

Дирижеры: Inbal Eliahu / Инбал Элиаху

Оркестры/Хоры: Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt (hr-Sinfonieorchester) / Симфонический оркестр Франкфуртского радио

Жанры: Oboenkonzerte Концерт

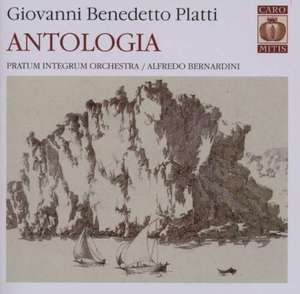

Артикул: CDVP 020228

EAN: 4607062130322

Состав: Super Audio CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 23-01-2007

Лейбл: Caro Mitis

Исполнители: Bernardini Alfredo, oboe / Бернардини Альфредо, гобой Stepanovich Dmitry, bass / Степанович Дмитрий, бас Giovanni Benedetto Platti (1697-1763) / Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

Композиторы: Platti, Giovanni Benedetto / Платти Джованни Бенедетто

Исполнители: Bernardini Alfredo, oboe / Бернардини Альфредо, гобой Stepanovich Dmitry, bass / Степанович Дмитрий, бас Giovanni Benedetto Platti (1697-1763) / Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

Композиторы: Platti, Giovanni Benedetto / Платти Джованни Бенедетто

Оркестры/Хоры: PRATUM INTEGRUM Orchestra / Оркестр PRATUM INTEGRUM

Жанры: Oboenkonzerte Духовная музыка (Страсти, Мессы, Реквиемы и т.д.) Камерная и инструментальная музыка Концерт

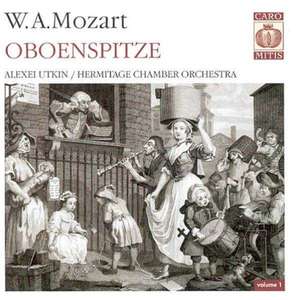

Артикул: CDVP 020213

EAN: 4607062130087

Состав: Super Audio CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 11-02-2005

Лейбл: Caro Mitis

Исполнители: Utkin Alexei, oboe / Уткин Алексей, гобой Nikiforov Pyotr, violin / Никифоров Пётр, скрипка Ussov Andrei, viola / Усов Андрей, альт Smolina Natalia, viola / Смолина Наталья, альт

Исполнители: Utkin Alexei, oboe / Уткин Алексей, гобой Nikiforov Pyotr, violin / Никифоров Пётр, скрипка Ussov Andrei, viola / Усов Андрей, альт Smolina Natalia, viola / Смолина Наталья, альт Kondrashin Pyotr, cello / Кондрашин Пётр, виолончель Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) / Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Жанры: Oboenkonzerte Камерная и инструментальная музыка Концерт Произведения для солиста с оркестром

Артикул: CDVP 020211

EAN: 4607062130032

Состав: Super Audio CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 14-09-2004

Лейбл: Caro Mitis

Исполнители: Utkin Alexei, oboe / Уткин Алексей, гобой Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Композиторы: Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян

Исполнители: Utkin Alexei, oboe / Уткин Алексей, гобой Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Композиторы: Bach, Johann Sebastian / Бах Иоганн Себастьян

Жанры: Oboenkonzerte Концерт