Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020704

EAN: 5028421938455

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Würtz Klára, piano / Вюрц Клара, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Tchaikovsky, Pyotr / Чайковский Пётр Schumann, Robert / Шуман Роберт

Исполнители: Würtz Klára, piano / Вюрц Клара, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Tchaikovsky, Pyotr / Чайковский Пётр Schumann, Robert / Шуман Роберт Debussy, Achille-Claude / Дебюсси Ашиль-Клод

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020694

EAN: 5028421937953

Состав: 4 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2005

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Anda Géza, piano / Анда Геза, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Schubert, Franz Peter / Шуберт Франц Петер Chopin, Frédéric François / Шопен Фридерик Франсуа

Исполнители: Anda Géza, piano / Анда Геза, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Schubert, Franz Peter / Шуберт Франц Петер Chopin, Frédéric François / Шопен Фридерик Франсуа Schumann, Robert / Шуман Роберт

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020691

EAN: 5028421937878

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2009

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Sun Yingdi, piano / Сун Юнгди, фортепиано

Композиторы: Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц)

Жанры: Фортепьяно соло

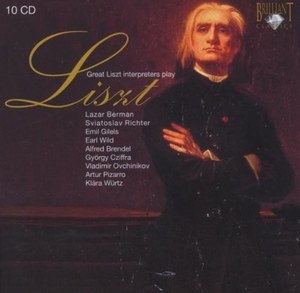

Артикул: CDVP 020690

EAN: 5028421937861

Состав: 10 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Gilels Emil, piano / Гилельс Эмиль, фортепиано Richter Svyatoslav, piano / Рихтер Святослав, фортепиано Berman Lazar, piano / Берман Лазарь, фортепиано Brendel Alfred, piano / Брендель Альфред, фортепиано

Исполнители: Gilels Emil, piano / Гилельс Эмиль, фортепиано Richter Svyatoslav, piano / Рихтер Святослав, фортепиано Berman Lazar, piano / Берман Лазарь, фортепиано Brendel Alfred, piano / Брендель Альфред, фортепиано Pizarro Artur, piano / Пицарро Артур, фортепиано Wild Earl, piano / Уайлд Эрл, фортепиано Cziffra György, piano / Циффра Дьёрдь, фортепиано Ovchinnikov Vladimir, piano / Овчинников Владимир, фортепиано

Композиторы: Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц)

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020688

EAN: 5028421937823

Состав: 150 CDs

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 29-10-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Lindberg Jakob, lute / Линдберг Якоб, лютня Hamari Julia, mezzo / Хамари Юлия, меццо Ameling Elly, soprano / Амелинг Элли, сопрано Donath Helen, soprano / Донат Хелен, сопрано

Исполнители: Lindberg Jakob, lute / Линдберг Якоб, лютня Hamari Julia, mezzo / Хамари Юлия, меццо Ameling Elly, soprano / Амелинг Элли, сопрано Donath Helen, soprano / Донат Хелен, сопрано Oort Bart van, piano / Орт Барт ван, фортепиано Sans Daniel, tenor / Санс Даньел, тенор Barenboim Daniel, piano / Баренбойм Даниэль, фортепиано Fischesser Christof, bass / Фишессер Кристоф, бас Dütschler Ursula, piano / Дючлер Урсула, фортепиано Hoogland Stanley, piano / Хугланд Станли, фортепиано Widmer Kurt, bass / Видмер Курт, бас Kraus Adalbert, tenor / Краус Адальберт, тенор MacDougall Jamie, tenor / МакДаугал Джейми, тенор Anderson Lorna, soprano / Андерсон Лорна, сопрано Wunderer Gabriele, mezzo / Вундерер Габриела, меццо Labitzke Petra, soprano / Лабицке Петра, сопрано Pantus Marc, baritone / Пантус Марк, баритон Ahnsjö Claes-Håkan, tenor / Ансьё Класс-Хокан, тенор Láki Krisztina, soprano / Лаки Кристина, сопрано Kappelle Ingrid, soprano / Каппелле Ингрид, сопрано Paszthy Julia, soprano / Пасти Юлия, сопрано Bonnema Albert, tenor / Боннема Альберт, тенор Demus Jörg, piano / Демус Йорг, фортепиано Baldin Aldo, tenor / Бальдин Альдо, тенор Laurich Hildegard, mezzo / Лаурих Хильдегард, меццо Koch Johannes, viola da gamba / Кох Иоганнес, виола да гамба Sol Tom, bass / Сол Том, бас Aken Frank van, tenor / Акен Франк ван, тенор Henckens Patrick, tenor / Хенкенс Патрик, тенор Baumann Hermann, horn / Бауманн Герман, валторна Guglielmo Federico, violin / Гульельмо Федерико, скрипка Holzapfel Anton, organ / Хольцапфель Антон, орган Fukuda Riko, piano / Фукуда Рико, фортепиано Violante Jolanda, piano / Вьоланте Йоланда, фортепиано Scholz Susanne, violin / Шольц Сюзанна, скрипка Stringer Alan, trumpet / Стрингер Алан, труба Walevska Christine, cello / Валевска Кристина, виолончель Ruf Hugo, lira / Руф Гуго, лира Lautenbacher Susanne, violin / Лаутенбахер Сюзанна, скрипка Nielen Ruth, violin / Нилен Рут, скрипка Beyer Franz, viola / Бейер Франц, альт Berndt Heinz, viola / Берндт Хайнц, альт Uhl Oswald, cello / Уль Освальд, виолончель Hoffmann Wolfgang, horn / Хоффман Вольфганг, валторна Irmscher Helmuth, horn / Ирмшер Хельмут, валторна Helling Hilke, mezzo / Хеллинг Хилке, меццо Faulstich Gerhard, bass / Фаулштих Герхард, бас Roodveldt Maja, soprano / Родвелдт Майя, сопрано Pronk Corrie, mezzo / Пронк Коррия, меццо Gisler Andreas, tenor / Гислер Андреас, тенор Ahrens Hans-Georg, bass / Аренс Ханс-Георг, бас Anlauf Richard, bass / Анлауф Рихард, бас Haaren Ellen van, soprano / Хаарен Эллен ван, сопрано Fritschy Frank, tenor / Фритси Франк, тенор Kolpa Rein, tenor / Колпа Рейн, тенор Hartman Julian, bass / Хартман Юлиан, бас Samson Jorine, soprano / Самсон Йорина, сопрано Romijn Corinne, mezzo / Ромейн Коринна, меццо Beens Esther, soprano / Бенс Эстер, сопрано Meijer Xenia, mezzo / Мейер Ксения, меццо Kalmár Magda, soprano / Кальмар Магда, сопрано Rozsos István, tenor / Рожош Иштван, тенор Fülöp Attila, tenor / Фюлёп Аттила, тенор Gregor József, bass / Грегор Йожеф, бас Kincses Veronika, soprano / Кинчеш Вероника, сопрано Takács Klára, mezzo / Такач Клара, меццо Bende Zsolt, baritone / Бенде Жольт, баритон Brüssing Michael, baryton / Брюшшинг Мичаэль, баритон Bolyki András, viola / Бойки Андраш, альт Andrásfalvy-Brüssing Mária, cello / Андрашфальви-Брюшшинг Мария, виолончель Kojima Yoshiko, piano / Кодзима Ёсико, фортепиано Joseph Haydn (1732-1809) / Joseph Haydn (1732-1809)

Композиторы: Haydn, Franz Joseph / Гайдн Йозеф

Дирижеры: Matt Nicol / Матт Николь Marriner Neville / Марринер Невилл Brown Iona / Браун Айона Fischer Adám / Фишер Адам Gönnenwein Wolfgang / Гённенвайн Вольфганг Waart Edo de / Варт Эдо де Koetsveld Krijn / Кутсвелд Крейн Bernius Frieder / Берниус Фридер Wieninger Florian / Винингер Флориан Guglielmo Federico / Гульельмо Федерико Koten Frank van / Котен Франк ван Sándor Frigyes / Шандор Фридьеш Szekeres Ferenc / Секереш Ференц

Оркестры/Хоры: Chamber Choir of Europe / Европейский камерный хор Magyar Állami Hangversenyzenekar (Hungarian State Symphony Orchestra) / Венгерский государственный симфонический оркестр Württembergisches Kammerorchester Heilbronn / Вюртембергский камерный оркестр (Хайльбронн) Academy of St. Martin in the Fields / Академия Св. Мартина-в-Полях Austro-Hungarian Haydn Orchestra / Австро-венгерский Гайдн-оркестр Haydn Trio Eisenstadt / Гайдн Трио Айзенштадт Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim / Камерный оркестр г.Курпфальца (Мангейм) Drottningholm Baroque Ensemble / Дроттнингхольмский барочный ансамбль Kammerchor Stuttgart / Штутгартский камерный хор Liszt Ferenc Kamarazenekar (Liszt Chamber Orchestra) / Камерный оркестр им. Ф.Листа Buchberger Quartett / Бухбергер квартет

Жанры: Orchesterwerke Вокальные ансамбли Духовная музыка (Страсти, Мессы, Реквиемы и т.д.) Камерная и инструментальная музыка Концерт Опера, интермедия, серената Оратория Оркестровые произведения Песни / Романсы Произведения для солиста с оркестром Серенады и Дивертисменты Симфоническая музыка Фортепьяно соло Хоровые произведения / Произведения для хора и солистов

Артикул: CDVP 020679

EAN: 5028421937700

Состав: 5 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Oort Bart van, piano / Орт Барт ван, фортепиано

Композиторы: Haydn, Franz Joseph / Гайдн Йозеф

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020670

EAN: 5028421937618

Состав: 35 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Brendel Alfred, piano / Брендель Альфред, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Mozart, Wolfgang Amadeus (Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus) / Моцарт Вольфганг Амадей (Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил) Schubert, Franz Peter / Шуберт Франц Петер

Исполнители: Brendel Alfred, piano / Брендель Альфред, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван Mozart, Wolfgang Amadeus (Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus) / Моцарт Вольфганг Амадей (Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил) Schubert, Franz Peter / Шуберт Франц Петер Prokofiev, Sergei / Прокофьев Сергей Chopin, Frédéric François / Шопен Фридерик Франсуа Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц) Schumann, Robert / Шуман Роберт Haydn, Franz Joseph / Гайдн Йозеф Balakirev, Mily / Балакирев Милий Stravinsky, Igor / Стравинский Игорь Schönberg, Arnold Franz Walter / Шёнберг Арнольд Франц Вальтер Mussorgsky, Modest / Мусоргский Модест

Дирижеры: Janigro Antonio / Янигро Антонио Gielen Michael / Гилен Михель Mehta Zubin / Мета Зубин Wallberg Heinz / Валльберг Хайнц Boettcher Wilfried / Бётхер Вилфрид Angerer Paul / Ангерер Пауль Sternberg Jonathan / Стернберг Джонатан

Оркестры/Хоры: Zagrebački solisti (I Solisti di Zagreb) / Загребские солисты Wiener Staatsoper Orchester / Оркестр Венской государственной оперы Wiener Kammerorchester / Венский камерный оркестр Hungarian Quintet / Венгерский квинтет SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg / Симфонический оркестр Юго-Западного радио Германии

Жанры: Камерная и инструментальная музыка Концерт Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020656

EAN: 5028421937021

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Rubackyté Mûza, piano / Рубацките Муза, фортепиано

Композиторы: Franck, César (Auguste-Jean-Guillaume-Huber) / Франк Сезар (Огюст Жан Гийом Юбер)

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020648

EAN: 5028421936857

Состав: 3 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Mastroprimiano Costantino, piano / Мастропимьяно Костантино, фортепиано

Композиторы: Clementi, Muzio / Клементи Муцио

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020627

EAN: 5028421935683

Состав: 2 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Weiss Alan, piano / Вайс Алан, фортепиано

Композиторы: Alkan, Charles Valentin / Алькан Шарль Валентин

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020623

EAN: 5028421935546

Состав: 60 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 18-03-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Verhey Emmy, violin / Верхей Эмми, скрипка Goldsmith Harris, piano / Голдсмит Харрис, фортепиано Turan Kamerhan, piano / Туран Камерхан, фортепиано Lechner Karin, piano / Лехнер Карин, фортепиано

Исполнители: Verhey Emmy, violin / Верхей Эмми, скрипка Goldsmith Harris, piano / Голдсмит Харрис, фортепиано Turan Kamerhan, piano / Туран Камерхан, фортепиано Lechner Karin, piano / Лехнер Карин, фортепиано Schmitt-Leonardy Wolfram, piano / Шмитт-Леонарди Вольфрам, фортепиано Austbø Håkon, piano / Эстбё Хокон, фортепиано Sans Daniel, tenor / Санс Даньел, тенор Leister Karl, clarinet / Лайстер Карл, кларнет Bognár Ferenc, piano / Богнар Ференц, фортепиано Pauk György, violin / Паук Дьёрдь, скрипка Vignoles Roger, piano / Виньол Роджер, фортепиано Entremont Philippe, piano / Энтремон Филипп, фортепиано Stegenga Herre-Jan, cello / Стегенга Херре-Ян, виолончель Robinson Sharon, cello / Робинсон Шарон, виолончель Laredo Jaime, violin / Ларедо Хайме, скрипка Kalichstein Joseph, piano / Калихштайн Йозеф, фортепиано Boettcher Wolfgang, cello / Бёттхер Вольфганг, виолончель Han Derek, piano / Хан Дерек, фортепиано Faust Isabelle, violin / Фауст Изабель, скрипка Giuranna Bruno, viola / Джуранна Бруно, альт Meunier Alain, cello / Мёни Ален, виолончель Booren Borika van den, violin / Борен Борика ван ден, скрипка Starker János, cello / Штаркер Янош, виолончель Schmitt Christian, organ / Шмитт Кристиан, орган Danz Ingeborg, mezzo / Данц Ингеборг, меццо Elsner Christian, tenor / Эльснер Кристиан, тенор Best Roger, viola / Бест Роджер, альт Bourvé Antonia, soprano / Бурве Антония, сопрано Imai Nobuko, viola / Имаи Набуко, альт Leib Günther, bass / Лайб Гюнтер, бас Tomowa-Sintow Anna, soprano / Томова-Синтова Анна, сопрано Nold Simone, soprano / Нольд Симона, сопрано Lenehan John, piano / Ленехан Джон, фортепиано Volle Michael, baritone / Фолле Михель, баритон Welsh Moray, cello / Уэлш Морей, виолончель Skovhus Bo, baritone / Сковхус Бу, баритон Kehring Burkhard, piano / Керинг Буркхард, фортепиано Eden Bracha, piano / Эден Браха, фортепиано Tamir Alexander, piano / Тамир Александр, фортепиано Huber Gerold, piano / Хубер Герольд, фортепиано Deutsch Helmut, piano / Дойч Хельмут, фортепиано Baianu Adrian, piano / Баяну Адриан, фортепиано Larsson Anna, mezzo / Ларссон Анна, меццо Little Tasmin, violin / Литтл Тасмин, скрипка Scherrer Letizia, soprano / Шеррер Летиция, сопрано Weiss Alan, piano / Вайс Алан, фортепиано Stöhr Rebekka, mezzo / Штёр Ребекка, меццо Uriarte Begoña, piano / Уриарте Бегонья, фортепиано Mrongovius Karl-Hermann, piano / Мронговиус Карл-Германн, фортепиано Moreno Hector, piano / Морено Эктор, фортепиано Capelli Norberto, piano / Капелли Норберто, фортепиано Alvanis Louis Demetrius, piano / Альванис Луис-Деметриус, фортепиано Kammerlander Karl-Peter, piano / Каммерландер Карл-Петер, фортепиано Lucewicz Andreas, piano / Луцевич Андреас, фортепиано Ruiten Lenneke, soprano / Рёйтен Леннеке, сопрано Adolfsen Hans, piano / Адольфсен Ханс, фортепиано Hartlieb Tobias, piano / Хартлиб Тобиас, фортепиано Nagy Michael, baritone / Надь Микаель, баритон Danby Nicholas, organ / Данби Николас, орган Irányi Stefanie, mezzo / Ираньи Штефания, меццо Andersen Stig Fogh, tenor / Аннерсен Стиг Фог, тенор

Композиторы: Brahms, Johannes / Брамс Иоганнес

Дирижеры: Järvi Neeme / Ярви Нээме Matt Nicol / Матт Николь Marturet Eduardo / Мартурет Эдуардо Sawallisch Wolfgang / Заваллиш Вольфганг Zweden Jaap van / Зведен Яп ван Joó Arpád / Йоо Арпад Koch Helmut / Кох Хельмут Plasson Michel / Плассон Мишель Brüggen Frans / Брюгген Франц Boult Adrian / Боулт Адриан Handley Vernon / Хандли Вернон Albrecht Gerd / Альбрехт Герд

Оркестры/Хоры: Chamber Choir of Europe / Европейский камерный хор London Philharmonic Orchestra (LPO) / Лондонский филармонический оркестр Tokyo String Quartet / Токийский струнный квартет Nash Ensemble / Нэш-ансамбль Nederlands Philharmonisch Orkest (Netherlands Philharmonic Orchestra) / Нидерландский филармонический оркестр London Symphony Orchestra (LSO) / Лондонский симфонический оркестр Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin / Симфонический оркестр Берлинского радио Rundfunkchor Berlin / Хор Берлинского радио Berliner Symphoniker / Берлинский симфонический оркестр Ulster Orchestra / Ольстерский оркестр Philharmonischer Chor Dresden / Хор Дрезденской филармонии DR SymfoniOrkestret (Danish National Symphony Orchestra), (DNSO) / Датский национальный симфонический оркестр Dresdner Philharmoniker (Dresden Philharmonic) / Дрезденский филармонический оркестр

Жанры: Вокальные ансамбли Вокальный цикл Духовная музыка (Страсти, Мессы, Реквиемы и т.д.) Камерная и инструментальная музыка Кантата Концерт Марши, Вальсы, Танцы, другие Оркестровые миниатюры Орган соло Оркестровые произведения Песни / Романсы Произведения для солиста с оркестром Серенады и Дивертисменты Симфоническая музыка Увертюра Фортепьянные дуэты / Ансамбли для нескольких пианистов Фортепьяно соло Хоровые произведения / Произведения для хора и солистов

Артикул: CDVP 020622

EAN: 5028421935539

Состав: 100 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Oistrakh David, violin / Ойстрах Давид, скрипка Fischer Edwin, piano / Фишер Эдвин, фортепиано Gieseking Walter, piano / Гизекинг Вальтер, фортепиано Adam Theo, bass / Адам Тео, бас

Исполнители: Oistrakh David, violin / Ойстрах Давид, скрипка Fischer Edwin, piano / Фишер Эдвин, фортепиано Gieseking Walter, piano / Гизекинг Вальтер, фортепиано Adam Theo, bass / Адам Тео, бас Burmeister Annelies, mezzo / Бурмайстер Аннелиз, меццо Schreier Peter, tenor / Шраер Петер, тенор Krahmer Renate, soprano / Крамер Рената, сопрано Tear Robert, tenor / Тир Роберт, тенор Venuti Maria, soprano / Венути Мария, сопрано Lewis Keith, tenor / Льюис Кит, тенор Brodard Michel, bass / Бродар Мишель, бас Gulda Friedrich, piano / Гульда Фридрих, фортепиано Würtz Klára, piano / Вюрц Клара, фортепиано Krause Tom, baritone / Краузе Том, баритон Cassilly Richard, tenor / Кассили Ричард, тенор Schnaut Gabriele, soprano / Шнаут Габриела, сопрано Ziesak Ruth, soprano / Цизак Рут, сопрано Protschka Josef, tenor / Прочка Йозеф, тенор Heilmann Uwe, tenor / Хайльман Уве, тенор Welker Hartmut, baritone / Велкер Хартмут, баритон Moser Edda, soprano / Мозер Эдда, сопрано Struckmann Falk, baritone / Штрукман Фальк, баритон Rydl Kurt, bass / Ридль Курт, бас Goldberg Reiner, tenor / Гольдберг Рейнер, тенор Büchner Eberhard, tenor / Бюхнер Эберхард, тенор Donath Helen, soprano / Донат Хелен, сопрано Ridderbusch Karl, bass / Риддербуш Карл, бас Polster Hermann Christian, bass / Польстер Герман Кристиан, бас Olbertz Walter, piano / Ольберц Вальтер, фортепиано Franke Gisela, piano / Франке Гизела, фортепиано Brendel Alfred, piano / Брендель Альфред, фортепиано Sugitani Shoko, piano / Сугитани Шоко, фортепиано Grumiaux Arthur, violin / Грюмьё Артюр, скрипка Robinson Sharon, cello / Робинсон Шарон, виолончель Laredo Jaime, violin / Ларедо Хайме, скрипка Kalichstein Joseph, piano / Калихштайн Йозеф, фортепиано Barenboim Daniel, piano / Баренбойм Даниэль, фортепиано Kocsis Zoltán, piano / Кочиш Зольтан, фортепиано Haase Anna, soprano / Хасе Анна, сопрано Perényi Miklós, cello / Переньи Миклош, виолончель Bourvé Antonia, soprano / Бурве Антония, сопрано Lloyd Robert, bass / Ллойд Роберт, бас Bittner Manfred, bass / Биттнер Манфред, бас Graaf Henk de, clarinet / Граф Хенке де, кларнет Merwe Martin van der, french horn / Мерве Мартин ван дер, валторна Meijer Hans, oboe / Мейер Ханс, гобой Gaasterland Peter, bassoon / Гастерланд Петер, фагот Brown Ian, piano / Браун Айан, фортепиано Springer Ingeborg, mezzo / Спрингер Ингеборг, меццо Stolte Adele, soprano / Штольте Адела, сопрано Ránki Deszö, piano / Ранки Дежё, фортепиано Prey Florian, baritone / Прей Флориан, баритон Tomowa-Sintow Anna, soprano / Томова-Синтова Анна, сопрано Simoni Alla, soprano / Симони Алла, сопрано Szeryng Henryk, violin / Шеринг Генрик, скрипка Schiff Heinrich, cello / Шифф Хенрик, виолончель Schwarzkopf Elisabeth, soprano / Шварцкопф Элизабет, сопрано Berkes Kálmán, clarinet / Беркеш Кальман, кларнет Milan Susan, flute / Майлан Сьюзан, флейта Cortot Alfred, piano / Корто Альфред, фортепиано Solomon, piano / Соломон (Соломон Катнер), фортепиано Schnabel Artur, piano / Шнабель Артур, фортепиано Windgassen Wolfgang, tenor / Виндгассен Вольфганг, тенор Pöll Alfred, baritone / Пёлль Альфред, баритон Casals i Defilló Pablo (Pau Carles Salvador), cello / Касальс и Дефильо Пабло (Пау Карлес Сальвадор), виолончель Thibaud Jacques, violin / Тибо Жак, скрипка Mödl Martha, soprano / Мёдль Марта, сопрано Schock Rudolf, tenor / Шок Рудольф, тенор Haskil Clara, piano / Хаскил Клара, фортепиано Edelmann Otto, bass / Эдельман Отто, бас Hopf Hans, tenor / Хопф Ханс, тенор Busch Adolf, violin / Буш Адольф, скрипка Serkin Rudolf, piano / Серкин Рудольф, фортепиано Horszowski Mieczyslaw, piano / Хорошевский Мечислав, фортепиано Jurinac Sena, soprano / Юринац Зена, сопрано Frick Gottlob, bass / Фрик Готтлоб, бас Moll Kurt, bass / Моль Курт, бас Bryn-Julson Phyllis, soprano / Брин-Джалсон Филлис, сопрано Wehler Christine, mezzo / Велер Кристин, меццо Goldstone Anthony, piano / Голдстон Антони, фортепиано Rampal Jean-Pierre, flute / Рампаль Жан-Пьер, флейта Veyron-Lacroix Robert, piano / Вейрон-Лакруа Робер, фортепиано Nat Yves, piano / Нат Ив, фортепиано Vogel Siegfried, bass / Фогель Зигфрид, бас Marion Alain, flute / Марион Ален, флейта Suske Karl, violin / Зуске Карл, скрипка Höngen Elisabeth, mezzo / Хёнген Элизабет, меццо Lorenz Siegfried, bass-baritone / Лоренц Зигфрид, бас-баритон Klien Walter, piano / Клиен Вальтер, фортепиано Eda-Pierre Christiane, soprano / Эда-Пьер Кристин, сопрано Webersinke Amadeus, piano / Веберзинке Амадеус, фортепиано Fietz Erhard, mandolin / Фиц Эрхард, мандолина Ovenden Jeremy, tenor / Овенден Джереми, тенор Hongne Paul, bassoon / Онье Поль, фагот Fellner Till, piano / Фелльнер Тиль, фортепиано Chilingirian Levon, violin / Чилингирян Левон, скрипка Larde Christian, flute / Лард Кристиан, флейта Payne Patricia, mezzo / Пейн Патришия, меццо Schreiber Daniel, tenor / Шрайбер Даниель, тенор Hamann Jens, bass / Хаманн Йенс, бас Savitsky Leonid, bass / Савицкий Леонид, бас Galling Martin, piano / Галлинг Мартин, фортепиано Schmidt Christian, organ / Шмидт Кристиан, орган Peters Klaus, violin / Петерс Клаус, скрипка Pfaender Matthias, cello / Пфендер Маттиас, виолончель Kobayashi Sachiko, violin / Кобаяши Сашико, скрипка Wagner Michael, piano / Вагнер Михель, фортепиано Klaus Rainer Maria, piano / Клаус Райнер Мария, фортепиано Meyer Gerhard, horn / Мейер Герхард, валторна Hörold Rudolf, horn / Хёрольд Рудольф, валторна Tarjáni Ferenc, horn / Тарьяни Ференц, валторна Saito Chihiro, cello / Саито Чихиро, виолончель Glatte Peter, violin / Глатте Петер, скрипка Ander Eva, piano / Андер Ева, фортепиано Mayer Lajos, mandolin / Маиер Лайош, мандолина Rohmann Imre, piano / Рохманн Имре, фортепиано Schenck Georg Friedrich, piano / Шенк Георг Фридрих, фортепиано Zabel Frank, piano / Цабель Франк, фортепиано Thomas Stefan, piano / Томас Стефан, фортепиано Breul Elisabeth, soprano / Бройль Элизабет, сопрано Kanel Vladimir de, baritone / Канель Владимир де, баритон Kuhse Hanne-Lore, soprano / Кузе Хааналоре, сопрано Cameron Fiona, soprano / Камерон Фиона, сопрано Jöks Teele, mezzo / Йокс Тиле, меццо Körts Mati, tenor / Корст Мати, тенор Pedaci Francesca, soprano / Педачи Франческа, сопрано Gierlach Robert, bass / Герлах Роберт, бас Groh Norbert, piano / Гро Норберт, фортепиано Wohlgemuth Dorothee, soprano / Вольгемут Доротея, сопрано Poplutz Georg, tenor / Поплуц Георг, тенор Haunhorst Martin, violin / Хаунхорст Мартин, скрипка Schwarz Bernhard, cello / Шварц Бернхард, виолончель Klaas Rainer Maria, piano / Клас Райнер Мария, фортепиано Schedel Barbara Emilia, soprano / Шедель Барбара Эмилия, сопрано Wagner Kerstin, mezzo / Вагнер Керстин, меццо Raschinsky Daniel, baritone / Ращинский Даниель, баритон Stöhr Rebekka, mezzo / Штёр Ребекка, меццо Hamilton David Mulvenna, tenor / Хамилтон Дейвид Малвенна, тенор Schaub Haakon, baritone / Шауб Хокон, баритон Zsizsmann Zsuzsa, violin / Жижманн Жужа, скрипка Boensch Cornelius, cello / Бёнш Корнелиус, виолончель Clark Michael, piano / Кларк Майкл, фортепиано Stærk Ulrich, piano / Стерк Ульрих, фортепиано

Композиторы: Beethoven, Ludvig van / Бетховен Людвиг ван

Дирижеры: Rozhdestvensky Gennady / Рождественский Геннадий Furtwängler Wilhelm / Фуртвенглер Вильгельм Skrowaczewski Stanisław / Скровачевский Станислав Matt Nicol / Матт Николь Rilling Helmuth / Риллинг Хельмут Blomstedt Herbert / Бломштедт Герберт Dohnányi Christoph von / Донаньи Кристоф фон Oskamp Gerhard / Оскамп Герхард Marriner Neville / Марринер Невилл Gibson Alexander / Гибсон Александр Koch Helmut / Кох Хельмут Masur Kurt / Мазур Курт Davis Colin / Дейвис Колин Herbig Günther / Хербиг Гюнтер Haitink Bernard / Хайтинк Бернард Stein Horst / Штайн Хорст Karajan Herbert von / Караян Герберт фон Klemperer Otto / Клемперер Отто Fasolis Diego / Фасолис Диего Zinman David / Цинман Давид Semkow Jerzy / Семков Ежи Kaljuste Tõnu / Кальюсте Тыну Bünte Carl-August / Бюнте Карл-Огюст Bätzel Friedemann / Бёцель Фридеман Donhoffer Ewald / Донхоффер Эвальд Bongartz Heinz / Бонгарц Хайнц Schoenzeler Hans Hubert / Шёнцелер Ханс Хуберт Apelt Arthur / Апельт Артур

Оркестры/Хоры: USSR State Symphony Orchestra / Russian State Academy Symphonic Orchestra / Государственный академический симфонический оркестр СССР / Российский государственный академический симфонический оркестр Wiener Philarmoniker (WPO) / Венский филармонический оркестр Chamber Choir of Europe / Европейский камерный хор New Philharmonia Orchestra / Оркестр "Новая Филармония" Gächinger Kantorei Stuttgart / Гехингенский хор, Штуттгарт Koninklijk Concertgebouworkest (Royal Concertgebouw Orchestra); (RCO) / Королевский оркестр Конcертгебау Zürich String Trio / Цюрихское струнное трио Guarneri Quartet / Квартет Гварнери Wiener Staatsopernchor / Хор Венской государственной оперы Zürich String Quintet / Цюрихский струнный квинтет London Symphony Orchestra (LSO) / Лондонский симфонический оркестр Borodin Trio / Трио имени Бородина Academy of St. Martin in the Fields / Академия Св. Мартина-в-Полях Rundfunkchor Berlin / Хор Берлинского радио Gewandhausorchester Leipzig / Лейпцигский оркестр Гевандхауза (Гевандхауз-Оркестр) Kammerorchester Berlin (Berlin chamber orchestra) / Берлинский камерный оркестр Berliner Symphoniker / Берлинский симфонический оркестр Orchester der Bayreuther Festspiele / Байройтский фестивальный оркестр Chor der Bayreuther Festspiele / Хор Байройтского фестиваля Berliner Staatskapelle / Берлинская государственная капелла Coro della Radiotelevisione Svizzera di Lugano / Хор радио и телевидения Итальянской Швейцарии Hungarian Quartet / Венгерский квартет London Symphony Chorus (LSO Chorus) / Хор Лондонского симфонического оркестра Philharmonischer Chor Dresden / Хор Дрезденской филармонии Minnesota Orchestra / Оркестр Миннесоты Chor der Deutschen Staatsoper Berlin / Хор Немецкой государственной оперы Rochester Philharmonic Orchestra / Рочестерский филармонический оркестр Estonian Philharmonic Chamber Choir / Эстонский филармонический камерный хор Orchestra della Radiotelevisione Svizzera Italiana (RTSI) / Оркестр радио и телевидения Итальянской Швейцарии Saint Louis Symphony Orchestra / Сент-Луисский симфонический оркестр Kammerorchester der Staatskapelle Weimar / Камерный оркестр Веймарской государственной капеллы MDR Rundfunkchor Leipzig / Хор Лейпцигского радио

Жанры: Арии / Вокальные миниатюры Балет/Танец Вокальные ансамбли Вокальный цикл Духовная музыка (Страсти, Мессы, Реквиемы и т.д.) Камерная и инструментальная музыка Кантата Концерт Марши, Вальсы, Танцы, другие Оркестровые миниатюры Музыка к театральному спектаклю Опера, интермедия, серената Оратория Орган соло Песни / Романсы Произведения для солиста с оркестром Серенады и Дивертисменты Симфоническая музыка Увертюра Фортепьянные дуэты / Ансамбли для нескольких пианистов Фортепьяно соло Хоровые произведения / Произведения для хора и солистов

Артикул: CDVP 020600

EAN: 5028421933092

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Würtz Klára, piano / Вюрц Клара, фортепиано

Композиторы: Schumann, Robert / Шуман Роберт

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020598

EAN: "5028421933078

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Hoek Martijn van den, piano / Хук Мартейн ван дер, фортепиано

Композиторы: Schubert, Franz Peter / Шуберт Франц Петер

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020594

EAN: 5028421933023

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 11-04-2014

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Austbø Håkon, piano / Эстбё Хокон, фортепиано

Композиторы: Satie, Érik Alfred Leslie / Сати Эрик Альфред Лесли

Жанры: Фортепьяно соло

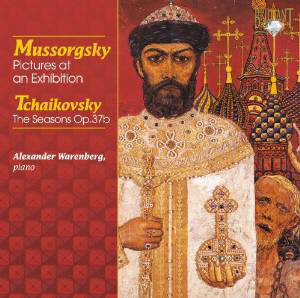

Артикул: CDVP 020593

EAN: 5028421932972

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 21-04-2017

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Warenberg Alexander, piano / Варенберг Александр, фортепиано

Композиторы: Tchaikovsky, Pyotr / Чайковский Пётр Mussorgsky, Modest / Мусоргский Модест

Жанры: Фортепьяно соло

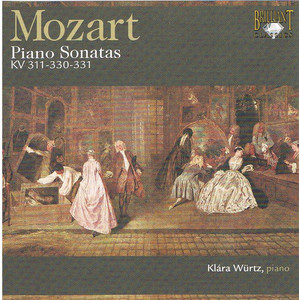

Артикул: CDVP 020591

EAN: 5028421932941

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-1999

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Würtz Klára, piano / Вюрц Клара, фортепиано

Жанры: Фортепьяно соло

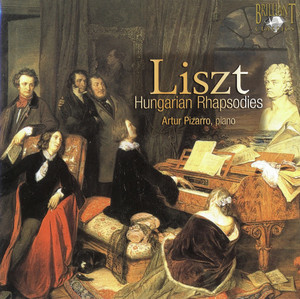

Артикул: CDVP 020579

EAN: 5028421932767

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2006

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Pizarro Artur, piano / Пицарро Артур, фортепиано

Композиторы: Liszt, Ferenz / Лист Ференц (Франц)

Жанры: Фортепьяно соло

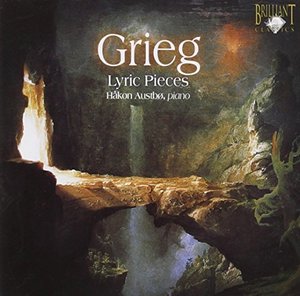

Артикул: CDVP 020576

EAN: 5028421932668

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2008

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Austbø Håkon, piano / Эстбё Хокон, фортепиано

Композиторы: Grieg, Edward Hagerup / Григ Эдвард Хагеруп

Жанры: Фортепьяно соло

Артикул: CDVP 020568

EAN: 5028421932552

Состав: 1 CD

Состояние: Новое. Заводская упаковка.

Дата релиза: 01-01-2007

Лейбл: Brilliant classics

Исполнители: Bär Alwin, piano / Бер Альвин, фортепиано Nauta Folke, piano / Наута Фольке, фортепиано Laar Frank van der, piano / Лар Франк ван дер, фортепиано Hoek Martijn van den, piano / Хук Мартейн ван дер, фортепиано

Исполнители: Bär Alwin, piano / Бер Альвин, фортепиано Nauta Folke, piano / Наута Фольке, фортепиано Laar Frank van der, piano / Лар Франк ван дер, фортепиано Hoek Martijn van den, piano / Хук Мартейн ван дер, фортепиано Giacometti Paolo, piano / Джакометти Паоло, фортепиано Winkel Pieter van, piano / Винкел Питер ван, фортепиано

Композиторы: Chopin, Frédéric François / Шопен Фридерик Франсуа

Жанры: Фортепьяно соло